故弄玄虚。古人不会走,不都成了瘸子瘫子?我说的不会“走”,是说古人一遇“走”字,就变成了“跑”。

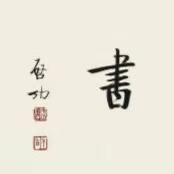

《说文》曰:“走,趋也。”“趋”,就是“跑”的意思。《孟子·梁惠王上》:“兵刃既接,弃甲曳兵而走。”《山海经·海外北经》:“夸父与日逐走。”《韩非子·五蠹》:“兔走触株,折颈而死。”杜甫《石壕吏》:“老翁逾墙走,老妇出门看。”等等,这里的“走”都是“跑”或“逃跑”的意思。“走”在甲骨文中是一个象形字,像一个人挥动双臂用力向前奔跑。金文“走”的上半部与甲骨文相同,下半部增加了一个“止”字,“止”就是脚,突出用脚奔跑,有了会意的成分。小篆的字形还与金文完全一致,到了楷体时,上半部却讹变成了“土”字,就失去了原来的象形意义。但“走”仍然是“跑”的意思,不然“走马观花”的“走”就无法解释。

古代的“走”是“跑”的意思,那么古代的走是用什么代替的呢?“步”,是用“步”代替的。古代的“步”不是名词,是动词“走”的意思。

THE END